【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

地域民話研究部門(個人)

- 最優秀賞

- 「駿河国富士郡入山瀬村の旧字の考察―旧字からみた入山瀬村―」

- 静岡県立富士高等学校 2年 渡邉 正太郎

- 優秀賞

- 「伝説と信仰の里 松岡集落の阿黒王伝説 ~阿黒王は本当に悪者だったのか~」

- 秋田県立湯沢高等学校 3年 佐々木 ゆら

- 佳作

- 「龍口法難の伝説-繋いだ日蓮の歩み-」

- 神奈川・鎌倉女子大学高等部 2年 小島 未心子

- 「深谷城にまつわる釣鐘池の伝説」

- 埼玉県立本庄高等学校 2年 横山 響来

■審査員講評も参考にしよう!【 地域民話研究部門 講評 】

【 最優秀賞 】

「駿河国富士郡入山瀬村の旧字の考察―旧字からみた入山瀬村―」

静岡県立富士高等学校 2年 渡邉 正太郎

応募の動機

私は中学時代より趣味として郷土研究を続けてきました。現在はもっぱら地元の近代史を研究しているのですが、先日知り合いの方から小地名が記載された入山瀬村の村絵図をいただいたことから、村絵図に記載された小地名などについて研究をしてみることにしました。そこで、その研究成果を昨年も応募したこのコンテストに応募した次第です。

研究レポート内容紹介・今後の課題

そもそも研究の対象とした「旧字」は、柳田国男氏による『地名の研究』の記述からとって、私が便宜上用いている言葉です(学術用語として用いられているのかもしれませんが、少なくとも調査した限りでは用例は見当たりませんでした)。柳田氏によれば、どうやら「字」というのは地租改正を境にその性質が大きく異なっているようで、現在みられる地名の最小単位である「小字」のさらに細かい単位が「旧字」ということになります。

研究の対象地は駿河国富士郡入山瀬村(現静岡県富士市)、富士山南麓のごく一般的な農村です。入山瀬村の旧字は、地租改正に加えて明治時代の製紙工場の進出によって大幅に整理され、特に製紙工場が進出した南部においてはその痕跡を発見することが難しくなっています。研究の契機となった村絵図には、位置とともに地名も細かく記載されているため、特に南部の字を復元するにあたって大きな手掛かりとなりました。入山瀬村の字について、その先行研究はほとんどみられなかったため、まずは入山瀬村に伝わっている

民話や村の沿革を調査しました。入山瀬村の民話の収集は市立図書館に所蔵されている郷土資料を利用し、村の沿革についての調査では入山瀬村や近辺の村々の旧家の文書などを主に利用しました。

次に、村絵図に記載された旧字を、民話や沿革の調査をもとに「民話由来」「寺院由来」といった具合に大まかに由来を推測、分類をして全体的な特徴をつかみました。入山瀬村の字の特徴として、第一に入山瀬村の字は地形などの環境に由来するものや寺院に由来するものがその大部分を占めているということ、第二に民話に由来する字が特定の地域に集中していること、第三に寺院に由来する字が入山瀬村南部に集中しているということが明らかになりました。

その後は旧字を個々に研究し、民話や沿革などの調査と照らし合わせ、追加の調査などを行なって各旧字の由来や具体的な位置を推測、推定をしていきました。

研究の成果には、旧字や村内の小集落を多角的な視点から捉えられたことで、江戸期の入山瀬村の生活の一片がみられたこと、また入山瀬村の歴史や民話にかかわる新たな発見があったことが挙げられると思います。そして、調査の一環で地元の市立博物館に入山瀬

村に隣接する村々の村絵図を含む文書群が所蔵されていることが明らかになったのですが、いまだこの研究は手を付けられていません。今後はそれらの史料をもとに、入山瀬村の旧字とその近辺の村々の小地名との関係性などを研究していきたいです。

最優秀賞の受賞者コメントは近日公開!

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 優秀賞 】

「伝説と信仰の里 松岡集落の阿黒王伝説~阿黒王は本当に悪者だったのか~」

秋田県立湯沢高等学校 3年 佐々木 ゆら

応募の動機

昨年、「地域民話研究部門・個人」の部で優秀賞をいただき、表彰式で講評いただいた伊藤龍平教授の「ヌシ神か妖怪か」という著書に興味を持ち、拝読したのがきっかけとなる。「阿黒王」と「坂上田村麻呂」の言い伝えは、秋田県に限らず彼方此方にあることが分かり、自分の地域の「阿黒王伝説」と他地域の「悪路王伝説」の違いについて検証し、秋田県湯沢市に伝わる「阿黒王伝説」についてまとめてみようと考えたのが研究の動機である。

研究レポート内容紹介・今後の課題

秋田県湯沢市山田地区の伝説によれば、平安時代の初期の大同年間(806年~ 809年)に坂上田村麻呂が当地に来て蝦夷を退治したという。蝦夷の首領が阿黒王で霧機山(きりはたやま)(湯沢市松岡)にある阿黒岩の洞穴に隠れ、副首領は宇津野(羽後町)の岩井洞に潜んだ赤頭と言われている。平泉の方から追われてきた阿黒王という鬼がこの地に住み着き、宇津野の赤頭と共に田畑民家を荒らし、女や子供をさらうなど、乱暴の限りをつくしていた。阿黒王の潜んだ岩窟は霧深い場所だったが、田村麻呂が阿黒王の旗を切ると霧が晴れたのでこの地では「切畑(きりはた)」とよばれるようになり、赤頭を討ち取った場所は「宇津野(うつの)」という地名が付いている。というのが、秋田県湯沢市山田地区に伝わる阿黒王伝説である。

阿黒王伝説には様々なものがあり、さらに断片的なものが多いので全容を把握するのは難しい。有名なところだと岩手県に伝わる「達谷窟毘沙門堂」だろう。だが、当地には陸奥国から逃げてきた阿黒王が籠ったとされる「鬼の窟」と呼ばれる洞窟や田村麻呂が阿黒王討伐の戦勝祈願のために建立したとされる「白山神社」などのゆかりの地が残っている。その他にも、坂上田村麻呂にゆかりのある神社や寺が現在も数多く存在していることが分かった。

秋田県湯沢市山田松岡の阿黒王に迫る

秋田県湯沢市山田地区に伝わる阿黒王は「鬼」として口承されている。地域住民からの聞き取りから、当時、南蛮人が山田地区に訪れた際に大きな体にチリチリの髪の毛、赤ら顔の風貌がまさに「鬼」の様だったことから阿黒王は鬼として口承されてきたようだ。いずれにしても、秋田県湯沢市山田松岡に伝わる阿黒王は、人々を苦しめる鬼などではなく、中央の権力に屈しなかった勇敢なその土地の頭領ではなかったのだろうかと考える。自分たちの土地を守ろうとした立派な頭領だったのではないだろうか。土地の人々が祠を造って祀り、その後も長く、素朴ながらも切実な庶民の悩みでもあった「あかぎれ」の神として信仰を集めて親しまれ、遠く仙北、平鹿の方からまでお参りに来て、茶屋も設けられるほどのにぎわいだったという記録などからも推測される。山田地域づくり協議会の方からも、「阿黒王は元々この土地にいた人」で「中央から来た人に成敗された」というお話を伺っている。坂上田村麻呂自身がこの地を訪れたわけではなく、家来が阿黒王を討ったとも…。地域の方から貴重なお話を伺い、様々な角度から立場を変えて考えてみることも大切なことなのではないだろうかと思った。

令和6年8月18日、「山田の史跡巡りツアー」に参加した。阿黒王伝説が残る秋田県湯沢市山田地域は、原生の自然と歴史的建造物の多くを残している。その中でも今回のツアーは年に一度の白山神社祭典であり、8月18日にしか直接参拝することができない貴重なツアーだ。昼食には、阿黒王名水を使った流しそうめん体験など楽しむことも出来た。

今回、「山田の史跡巡りツアー」に参加したことで「伝承者の高齢化」という厳しい現状を知った。今後は、さらに実地検証を重ね、研究を深化させ、地域と地域をつなぐ架け橋になれるよう地域住民や他地域の人々に伝承文化の大切さを発信していきたいと思う。

受賞者コメント

優秀賞をいただけてとても嬉しく思います。受験生ということもあり、なかなか研究が進まない時期もありましたが諦めずにやり遂げることが出来て良かったです。これで終わらずに引き続き、地域に伝わる昔話や伝説などの身近な「地域社会」に目を向け、文化を掘り起こし、「地域とつながる」をテーマに「今、私にできること」を考えていきたいです。

昨年、優秀賞をいただきましたが、周りの受賞者の方々のレベルの高いレポートに感化されたことと、講評をいただいた伊藤教授のお言葉に後押しされたことが応募の理由です。

ボランティア活動として、社会福祉協議会主催の活動に参加する機会がありました。その時に、何らかの理由で生きづらさを抱えている方々のサポート活動に携わることがあり、このような方々と社会をつなげるにはどうしたら良いか考えたときに、自分自身が自分の住んでいる地域を知る必要があると思いました。「地域を知る」というテーマを掲げ、フィールドワークを中心に活動する事で地域の方が見ているもの、大切にしていることに触れることが出来たと思います。

伊藤教授の「ヌシ:神か妖怪か」という著書からインスピレーションをうけ、阿黒王について研究しようと思いました。フィールドワークを大事にしながら「文献調査の活用」と「他県との比較」を重要視しました。更に、誰かに読んでもらうためのレポートであることも意識して取り組みました。元々人見知りな性格でしたが、フィールドワークを通してたくさんの方々と接することで多少改善できたのではないかと思います。相手を知るとともに、自分を知ってもらうことをの大切さを学びました。

伝承文化は守っていくことも大事ですが、それよりもっと重要なのが「つなぐ」ことだと思います。まずは伝承文化の場に身を置き、見たり聞いたりすることが大切だと思います。そこから、人と人との信頼関係が生まれ、一人一人が心豊かに生きる社会に繋がっていくのではないかと感じます。

伝承文化の魅力は自分たちのルーツを知り、誇りを持って生きることや、新しい何かをはじめる時の指針・手掛かりになり得ることだと思います。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 佳作 】

「龍口法難の伝説 −繋いだ日蓮の歩み−」

神奈川・鎌倉女子大学高等部 2年 小島 未心子

応募の動機

きっかけは自分の家が勧行寺というお寺で、小学生の頃近所の龍口寺で行われた寺子屋に参加した際に龍口法難の伝説を聞き興味を持ったことです。そして日蓮について、この伝説について深く知りたいと思うようになりました。また、私の家の周辺には他に日蓮宗のお寺が多くあることから、この地域の寺々には何か関係性があるのではないかと考え、このコンテストを機に調査したいと思いました。

研究レポート内容紹介・今後の課題

調査内容は「龍口法難」の伝説についてです。

1271年、日蓮の「立正安国論」などが理由で、幕府の命令により日蓮は龍ノ口(中世の約二年紀半ほどの間、斬首の歴史をつづった刑場)で処刑されることになりました。処刑を前に日蓮は法華経を唱え始め、集まった信者たちも共に唱えました。そして役人が刀を振り上げた瞬間、突然、玉のような光が江ノ島の方から北西の空から渡っていき、あまりの明るさに役人は目がくらみ、周りにいた武士たちも怖くなって逃げ出し、首を斬ることができませんでした。こうして日蓮の命は救われました。

日蓮滅後五十年もたたない頃、光り物にまつわる伝説は広まり様々な説が提唱されましたが、日蓮を救った光り物の正体、龍ノ口での真実は明らかになっていません。しかし、この伝説により日蓮の教えはますます強いものとなりました。

龍ノ口の刑場が現在のどの辺りにあるかという点は従来から諸説あり、いまだに定かではありませんが、日蓮が亡くなった後、弟子の日法が日蓮宗にとって記念すべきこの地を後世に残すため、日蓮の像を刻み1337年に草庵をたて安置しました。これが日蓮宗跡寺院である霊跡本山龍口寺です。そのため、龍口寺は日蓮龍口法難の霊場であり、世の安寧

の為に身命を賭けられた寂光土と称されます。

かつて龍口寺には住職がおらず、代わりに龍口寺輪番八ヵ寺と言われる八つの寺が建てられ順番に日蓮宗の霊場を守護輪番していました。八ヵ寺の山号はいずれも龍口山と言い、そのうちに勧行寺が含まれています。特に六ヵ寺は日蓮の聖跡を護持するため、さらに日蓮の教えを広め、龍ノ口に法華経の宗教的勢力をきずくために日蓮の直孫弟子によっ

てほとんど隣り合わせに位置されました。この輪番制は龍口寺が住職を置くようになる1886年までもの長い間続きました。今でも八つの寺々は龍口山として日蓮宗を守り、龍口法難の伝説によりここ腰越、片瀬という地域に法華経が強く根付きました。

龍口法難などの真実は明らかではありませんが、このような伝説や逸話は時代を超えめぐって語り伝えてられてきたものだからこそ、それをユーモアも含め信じたいと思うのではないかと感じました。何気なく暮らしていた地元に対する見方が変わり、歴史ある地域

に暮らすことができて誇らしく感じました。また、日蓮聖人が命をかけ、信念を貫き通し伝えようとした法華経を、今度は繋がれた寺々が守り、この伝統を後世に繋げてゆく番なのだと感じました。

受賞者コメント

このような光栄な賞をいただけたことに、喜びと驚きを感じています。今回の経験を励みに、さらなる成長を目指して努力を続けたいです。

学校の先生の薦めで応募しました。自分自身の家がお寺であるということ、幼い頃に寺子屋で民話を聞いたことにより、実家を含めたこの地域の歴史について深く知りたいと思いました。

関連した情報を収集し、内容を発展させながらも、調査の最終目的を見失わないようにすることを意識しました。調査結果から自分は何を感じたのか、どういう仮説が立てられるかなど自分自身の考えを持つことの重要さを学びました。

今までは伝承文化にあまり馴染みがなく、どこか他人事のようでしたが、時代の違う人々の歩みが実際に現代の私たちにまで継承されてきたという事実を知って、より身近に感じられました。時代を超え継承されてきた文化を次世代が守っていくことが大切だと思います。また、伝承文化の魅力は、その地域を活性化し、人々の人生を豊かにすることができるところだと思います。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 佳作 】

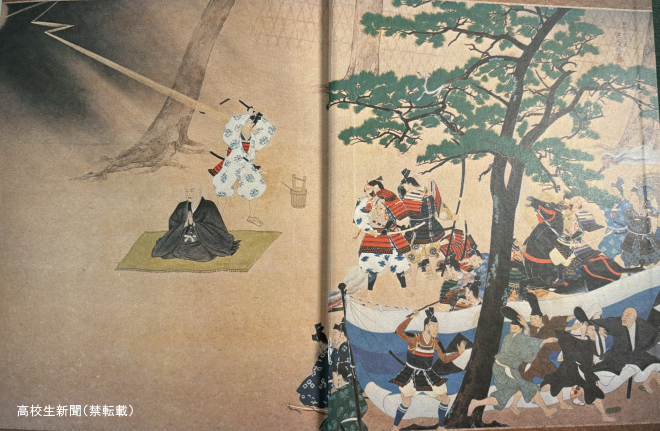

「深谷城にまつわる釣鐘池の伝説」

埼玉県立本庄高等学校 2年 横山 響来

応募の動機

深谷城に興味があり、調べていた文献から釣鐘池の伝説を知った。

そしてこの伝説は謎の部分が多く、自分で調べて解明したいと思い、本コンテストのテーマにした。

研究レポート内容紹介・今後の課題

【伝説のあらすじ】

時は戦国の世。深谷城が敵に攻められた時、城主の奥方が、死後の醜い姿を敵の目に晒すのは恥ずかしいと釣鐘を頭に被り、たくさんの腰元を携え、堀に身を投げ自害した。その堀は池となり「釣鐘池」と呼ばれるようになった。

毎年、干蘭盆会の夜に悲しみを込めた鐘の音と、すすり泣く女達の声が聞こえたという。

私なりの考察は次の三点である。

視点1:釣鐘池ができたのはいつ頃か。また城主の奥方とはどの人物を指すのか。

私 論1:1590年の豊臣秀吉の小田原征伐を受け、北条氏直は当時の深谷城主の上杉氏憲に小田原出陣を命じ、深谷城の留守を家来の秋元長朝に預けた。秋元長朝は深谷城で前田利家、浅野長政らの豊臣軍を迎え撃つことは不可能だと考えた。また城下町が火に包まれるのを防ぐために深谷城の開城を決断した。その時が最も伝説の舞台であった可能性があり、北条氏政の養女であった上杉氏憲の夫人が城主の奥方であったと考える。

視点2:現在の釣鐘池はどうなっているのか。そして、どこにあるのか。

私 論2:「町営(大正10年当時深谷市は深谷町だった)避病院の伝染病隔離病舎が建っ

ていた。病舎の裏に、池というにはあまりにも小さい、周囲50メートルあるかなしかの池があり、それが釣鐘池と呼ばれる伝説の池」と「中山道深谷宿(資料第四集 酒井忠勝年譜他)」に記載されている。この文献を基に現存する堀跡や古地図、地元の人々の証言などを得て現在の深谷市文化会館と深谷商工会館の間にある碑の地に釣鐘池はあったと私論を導くに至った。

視点3:その釣鐘とはどのような鐘か。

私 論3:深谷上杉氏は宗教や文化を重んじる一族であり、城内に①高台院、②智形神社が建立されている。奥方は死にざまを敵軍に見せないために鐘を持ち運ばせて堀で自害したと推測できる。

私論2で導いた釣鐘池推定地に最も近い高台院の鐘だと結論づけた。

【今後の課題】

本当に鐘を被ることはできるものだったのか。

今回の研究で鐘の歴史について深掘りができなかった。

戦国時代の技術でどのくらいの大きさや重さの鐘ができたのか、また深谷上杉氏がどれほど鐘や文化等にこだわりをもっていたのかを追及することで、今よりもっと伝説を解明できると信じている。

残念ながら、深谷市民であっても伝説はもとより深谷城や深谷上杉氏の存在を知る人すら少ない。

深谷市は新札ブームで渋沢栄一が注目されているが、戦国時代に戦火から民衆や領土を守るために開城した歴史があってこその現在がある。

私は深谷市でボランティアガイドを行っているので、微力ながら郷土の歴史について語り継ぐ担い手となりたい。

受賞者コメント

受賞の一報を聞き、感激と驚きで震える程でした。研究に協力してくださった皆様のおかげだと感じています。受賞に恥じないように地域の歴史や文化を学び、広めていく一員になれたらと思っております。

担任兼研究監督の松永先生による紹介によって応募しました。元々深谷城に興味があり調べていた文献から釣鐘池の伝説を知り、自分で伝説を解明したいと思いました。伝説に出てくるお姫様が誰なのか、どの時代の城主だったのかを特に重要視して研究しました。工夫したところは伝説の池の場所を現在の痕跡と古い地図を照らし合わせて特定したことです。

戦国時代の製造技術で鐘とはどの位の大きさや重さのものが作れたのかがわからなかったため、お寺の鐘なのか警鐘のようなものなのか考察も定まらず苦労しました。お城の調査だけでなく、当時の青銅技術の研究をもっとしていくとより時代背景を汲み取ることができたのではと思っています。

また大正時代の回顧録の文献を頼りに病院を探していましたが、その頃はコレラの隔離施設を示していたなど、研究対象の時代だけでなく文献の時代を考えて考察する必要がある事を学びました。地元の方々にインタビューを多く行い、人に物事を伝え、コミュニケーション能力が鍛えられたと感じています。

自分の近所に遊歩道があるのですが、その遊歩道が駅からレンガ工場までを繋ぐ専用鉄道跡だったと知ったのが伝承文化に興味を持ったきっかけです。今では製造していませんが、深谷で煉瓦の製造が盛んだったこと、渋沢栄一が煉瓦の製造に関わっていた事など深谷市の歴史に興味も持ちました。

自分の住んでいる深谷市には渋沢栄一生誕の地ということもあり藍染文化が残っており、今では地元の小学校で藍玉作りや藍染体験を行っています。伝統文化は各地域の気候や地質状況などによって変わってくるため、十人十色のように様々な特徴を持っていることが、県民性や地域性となっていると考え魅力を感じます。食文化の様に日常生活で継承していくもの、お祭りのように地域の人と交流を通して継承していくもの両方に先人の思いを感じられるものだと思っています。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

■審査員講評も参考にしよう!【 地域民話研究部門 講評 】