【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

地域文化研究部門(団体)

- 最優秀賞

-

「世界が認めた生きる遺産 ~傾斜での農業を可能にした農具~」

徳島県立池田高等学校 探究科 農具班 - 優秀賞

-

「みのかも定住自立圏・高校生聞き書きプロジェクトの報告」

岐阜県立関高等学校 地域研究部・文芸部 - 「地獄の釜の蓋が開く日~釜の蓋まんじゅうに関する考察~」

- 栃木県立矢板東高等学校 リベラルアーツ同好会

- 佳作

-

「明日香村の民俗」

奈良・帝塚山高等学校 地理歴史部 -

「抜けた乳歯の扱い方とその風習」

茨城・土浦日本大学高等学校 民俗信仰研究チーム

■審査員講評も参考にしよう!【 地域文化研究部門 講評 】

【 最優秀賞 】

「世界が認めた生きる遺産 ~傾斜での農業を可能にした農具~」

徳島県立池田高等学校 探究科 農具班

応募の動機

徳島県にし阿波地域は過疎化・高齢化が進む一方、2018年に世界農業遺産、今年は日本ジオパークに認定され、国内外から注目を集めている。その中で、人々が自然とともに育んだ文化や歴史、生活の中で生み出した知恵に着目し、傾斜地農業で使用される農具を研究してきた。また、農具調査で見えた歴史や生活の営みを次世代に残したいと考え、応募に至った。

研究レポート内容紹介・今後の課題

⑴ にし阿波地域の特徴

世界農業遺産に認定されたにし阿波地域は2つの市と2つの町からなる広大な地域で、山間部に住む人々は最大40度もの急傾斜地で農業を営んでいる。一般的に斜面を利用した農業では段々畑のような水平面を作ることが多いが、この地域では傾斜地のままで農作業を行っている。そのため、斜面で落ちた土を掘り起こして上げるための農具「サラエ」というにし阿波特有の農具が生まれた。また、農具は昔から野鍛冶にオーダーメイドで作られてきたため、各農家が持つ農具は大きさや柄の角度がそれぞれ異なっている。

⑵ つるぎ町一宇赤松集落と大宗集落での農具調査

私たちは標高差400m に及ぶ2つの集落で合計21軒の農家さんが保有するすべての農具の長さ、重さ、呼び方、使い方、畑の傾斜角、サラエの柄角などを調査した。また、栽培している作物や農具の修理歴などを聞き取った。これらのデータを基に、次の2つの仮説について検証・考察を行った。

① 畑の傾斜角とサラエの柄角に相関関係はあるのか。

② 標高差による農具の種類や使い方に違いはあるのか。

仮説①については、相関関係は認められなかったが、畑の傾斜角が一様でないため、「この畑にはこのサラエを使っている」といった細かなデータを集めることで、何らかの関係が見出せる可能性があると考えた。仮説②については、標高差による大きな違いよりも、各農家間での呼び方や使い方の違いが顕著だった。例えば、一見サラエではない農具が「サラエ」と呼ばれていたり、畑の石が年々小さくなるにつれて土上げにサラエではなくフロを使うようになったという農家も見られたりした。

⑶ 農具調査をとおして

各農家による違いは、現在農具を使用している農家が、親や祖父母から畑仕事を教わる中で、農具の呼び方や使い方が変化してきたことに起因しているのではないか。また、地質や環境の変化に合わせて、人々が工夫を凝らしながら農具を活用してきたとも考えられる。農具を通じて人々の知恵が生まれ、それが受け継がれていく過程を垣間見ることがで

きた。

農具と人との関係性を深く探るためには聞き取り調査の質問内容をブラッシュアップする必要がある。また農具の使用者について年齢や性別、体格などに注目し、使用時の様子を撮影して物理的視点から考察することで、傾斜地の生活や代々受け継がれてきた知恵を掘り下げていきたい。少子高齢化により、傾斜地で生活する人々は減少している。しかしこの変化を記録することは農具だけでなく傾斜地農耕システム全体の保全にもつながるのではないか。受け継がれた知恵をこの研究で明らかにし、後世に伝えたい。

優秀賞の受賞者コメントは近日公開!

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 優秀賞 】

みのかも定住自立圏・高校生聞き書きプロジェクトの報告

岐阜県立関高等学校 地域研究部・文芸部

応募の動機

岐阜県美濃加茂市及び加茂郡町村は、福祉や防災、過疎対策等で助け合う「みのかも定住自立圏」を構想し、課題解決に向けた協力関係を深めつつある。令和5年度にスタートした高校生による里山聞き書き事業もその一環であり、我々は、定住自立圏の要請に応じ参加することにした。本報告はその時の成果をまとめたものである。

研究レポート内容紹介・今後の課題

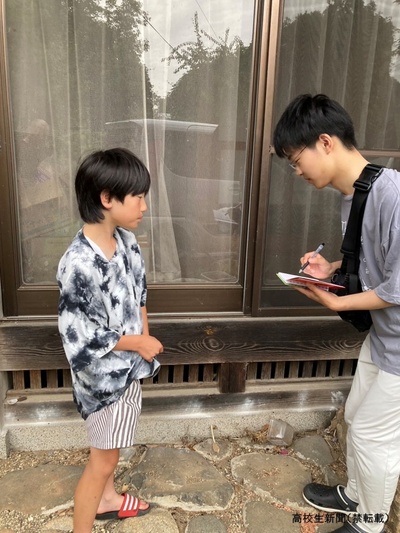

私たち6人は、美濃加茂市、川辺町、白川町、東白川村に分かれ、それぞれが地域の伝統的な生活や生業に詳しい方々のお宅を訪問し、聞き書きを行った。また、聞き書きを行うにあたって、NPO 法人「共存の森ネットワーク」、及び各市町村の担当者の方々の協力を得て、2日間に渡る事前研修を行った。ボイスレコーダーを使った聞き取りや文字起こしなど、手間暇のかかる作業をみっちり教えていただけた。初めてのことなので、随分と手間取ったが楽しい経験でもあった。この研修のおかげで、そのあとの聞き取りが有意義なものになったことはいうまでもない。

私たちの次なる試練は、「アポ取り」であった。まったく見ず知らずの方への「アポ取り」は全員が初体験。しかも聞き書き相手のお宅には、原則、自力で交通機関等を使って行くのがこの企画のルールである。駅やバス停から遠いお宅の場合には、自治体の方々や聞き書き相手の方が、自動車で送迎してくださった。行き帰りの車中、優しさが身に染みた。

6人がそれぞれ関わった聞き取りの内容は、伝統的な日本酒やみりんの醸造、山間地の鹿撃ち猟、四季折々の農作業や手料理、木材の伐採や搬出、石垣積みや建具等の手仕事、地域の特産品のである味噌づくりなど、実に様々で多岐にわたるものであった。訪れた地域は、いずれも木曽川の支流、飛騨川流域の山間地もしくはその周辺部であり、美しい自然に囲まれながらも、少子高齢化に伴う過疎化、近年多く聞かれる獣害や風水害など、様々な課題をかかえた地域でもある。

一次産業を基本に自然の恵みを生かしつつ、そこに暮らす人々が、つつましやかな暮らしや伝統行事を守ってきた昭和30年代頃までの地域社会は、その後の経済成長の中で、大きく姿を変えていった。高校生にとっては、教科書に登場するような遠い過去の出来事であるが、私たちが敬意を込めて「名人」と呼ぶ聞き書き相手の皆さんにとっては、リアルタイムで生きてきた「自分史」の一部である。「名人」の皆さんは、伝統的な暮らしを体験・継承しつつも、むしろその大きな変動を受けとめてきた世代でもある。皆さんの話の大半は、伝統的な暮らしや価値観そのものというよりは、その社会の変動や生活の変容に関わる内容が圧倒的に多かったように思う。

私たちが書き綴った文章の主語は、私たち自身ではなく、あくまで「名人」である。会話文の中に登場する「名人」の言葉も、なるべく方言で表現するようにし、「名人」の息づかいが伝わるように工夫した。「名人」が語ってくださった言葉の数々は、田畑や山川、自宅の作業場で、五感を使い手足を動かした経験に基づくものである。学校や書籍で得る知識や思考も、もちろん尊いに違いないが、経験からにじみ出る知性は、それとは異なる光を放ち、我々に何事かを語りかけてくる。

そのような知性のかけらを丁寧に集め、文章に綴って再構成する今回の仕事は、失われつつある伝統的な暮らしの記録化であると同時に、「名人」から生き方そのものを学ぶ機会ともなった。実に楽しく有意義であったと思う。

この聞き書き事業は、今年も私たちの後輩たちの手によって引き継がれている。そこには他校の高校生の姿もあり、聞き書きの輪は確実に広がっている。今年の夏、美濃加茂市民ミュージアムのイベントで成果発表会を行った時には、「名人」の方々とともに、かつて聞き書きを体験した大学生の方々もボランティアとして参加してくださった。「みのかも定住自立圏」のこの事業が今後も続く限り、高校卒業後、我々も何らかのかたちで関わっていきたい。それが今後の課題である。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 優秀賞 】

「地獄の釜の蓋が開く日~釜の蓋まんじゅうに関する考察~」

栃木県立矢板東高等学校 リベラルアーツ同好会

応募の動機

私たちの住む栃木県北部では、8月1日に炭酸まんじゅうを作り食べる風習がある。一般的な名称として、炭酸まんじゅうという名称が広く用いられているが、8月1日に限っては釜の蓋まんじゅうとして親しまれてきた。

しかし、私たちは釜の蓋まんじゅうになじみがない。この日常生活での気づきをきっかけとして、釜の蓋まんじゅうに関する研究を始めた。

研究レポート内容紹介・今後の課題

栃木県北部には、8月1日に釜の蓋まんじゅうを食べる風習が残っている。この風習に明確な境界はないが、県南部には明らかに存在しない。私たちは以前から釜の蓋まんじゅうを見聞きすることはあったが、このまんじゅうが、栃木県北部に限られた特別な風習であるとは知らなかった。農林水産省によれば、栃木県では小麦まんじゅうや炭酸まんじゅうとして親しまれており、昔から家庭でつくられてきた郷土料理の一つに位置づけられてきた。その背景には、栃木県が日本有数の麦作地帯であり、盆前に挽きたての小麦粉が出回ることから、盆にはまんじゅうやうどんなど小麦粉を用いた料理が作られてきたことがあげられる。特に旧暦7月1日は釜蓋朔日と呼ばれ、地獄の蓋が開く日とされており、釜蓋に供える釜の蓋まんじゅうが必要とされた。また、ご先祖様が迎え盆の13日に間に合うようにあの世を出発するため、ご先祖様が腹を空かせることのないよう、釜の蓋まんじゅうを供えるとも伝えられており、地域によっては13個の釜の蓋まんじゅうを盆棚に供えるところもあるようだ。しかし、仏壇がない家庭もあるため、そもそも供える習慣がないのではないか。また仏壇があってもその風習を知らない家庭もあるため、昔ながらの風習は衰退しているのではないかと考えた。このことを追求するために、アンケート調査や文献調査を通して、釜の蓋まんじゅうについて考察し、論文としてまとめ研究レポートを作成した。

論文の構成として、第2章では地域に残る史資料から釜の蓋まんじゅうについて、第3章では各地域の釜の蓋まんじゅうの実態調査について述べた。その上で、第4章では本論を総括して、釜の蓋まんじゅうは、その風習の意味が伝わっておらず、衰退していると結論づけた。特に論文の中心となった第2章では、矢板市デジタルミュージアムを活用し、市指定文化財『泉村郷土誌稿』から史実に迫ることができ、釜の蓋まんじゅうに関する

記載を確認できたことは一定の成果があったと感じている。また市の学芸員の方にインタビューした際に、釜の蓋まんじゅうの先行研究はないとのことであったため、より研究に対する意欲がわいた。しかし一方で、風習を考察していくことは想像以上に難しいことを痛感した。そのため次年度に向けて、時間をかけながら該当地域のフィールドワークを行うことで、さらに研究を進めていきたい。

受賞者コメント

非常に嬉しいと同時に少し驚いています。

同好会の先輩方が以前応募していたことを知り、コンテストに応募しました。 栃木県北部の伝統食文化として釜の蓋まんじゅうがあったのですが、それらについて私自身は知らなかったし、クラスの友人の中でも知っている人と知らない人とで分かれたことが調査のきっかけです。

探究活動をするにあたって、重要視したことは文献調査です。この研究では、矢板市のデジタルミュージアムを活用して文献調査を行いました。釜の蓋まんじゅうに関する先行研究がないとされていたため、関連する資料を探すのに時間がかかりました。

グループで役割を分担し、話し合いながら論文としてまとめましたが、それらの活動を通して、情報収集力や分析力が身についたと感じています。その一方で仮説を立証するための手段が難しいことや風習を研究することの難しさを実感しました。

伝統文化に興味を持ったきっかけは小学校や中学校の時の地域に関する学びの中で、伝承文化について少し学ぶ機会があったからです。地方では過疎化で伝承文化が消滅するということを聞くことがありました。伝承文化は、その地域の魅力ある文化の1つだと思いますので、可能な限り継承していくことが望ましいと考えます。また、伝承文化はその土地の歴史を伝える手段であると思いますので、それぞれの地域に独自性があることが最大の魅力であると実感しています。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 佳作 】

「明日香村の民俗」

奈良・帝塚山高等学校 地理歴史部

応募の動機

私たちの部活動は、1994年から毎年8月に夏合宿の一環で山村と島を一年おきに訪れ、年中行事などについて、聞き取り調査を行ってきた。コロナ禍で中断したが2022年から再開し、今回で28回目である。従来は近畿圏外をフィールドにしてきたが、今回は本校が立地している奈良県の村の調査を行ったので、コンテストの趣旨に合致していると考え、応募した。

研究レポート内容紹介・今後の課題

明日香村は、県の中央部に位置し、北西部の平地部は標高100メートル前後であるが、南東部は竜門山地の一部であり、最高所は竜在峠で752メートルある。山地部は急勾配をなし、その中を流れる飛鳥川の上流は急流で渓谷美をなしている。

史跡・遺跡が多くあるため、平地部の観光は当村の重要な産業である。大都市に近いため、兼業農家が多く、大都市近郊園芸地帯としてイチゴなどの施設野菜、ミカンなどの果樹が栽培されている。

以下、主な行事・産業を紹介する。

1.南無天(なもで)踊り

642年に始まった。その後長く衰退し、昭和時代になって復活した。その時に「なもて」や「なもてん」と呼ばれていたが、明日香村稲渕で復活した際に「なもで」と決定した。

『日本書紀』によると、飛鳥時代、旱(ひでり)が続き、人々は大変苦しんだ。牛や馬の生命を神に捧げて祈り、様々なことをしたが雨は降らなかった。そこで皇極天皇が南渕の川上(飛鳥川上流)に行幸し、天を仰いで祈ると、たちまち雷鳴がして大雨が降り、雨は五日間降り続き、天下は潤い人々は歓喜した。南無天踊りはこの記事を元に、江戸時代に明日香村橘の春日神社と稲渕の飛鳥川上坐宇須多岐比売命神社に奉納された絵馬を参考にして、復活した。

2.綱掛神事

稲渕では1月の成人の日に男綱をつくり飛鳥川にかける。男綱の祈祷を飛鳥坐神社の神主が執り行うため、綱掛神事という。三人で藁(わら)をねじりながら綱を編んでいく。長さは約70m で、その綱に榊、藁、御幣を差し込む。そして綱に掛ける男性のシンボルをつくる。これは直径約30㎝、重さは約300㎏ある。

男綱の綱掛神事の後、栢森で女綱の綱掛仏事が行われる。女綱は住職が執り行うため仏事である。龍福寺の僧侶の法要の後、飛鳥川に女綱をかける。女綱は女性のシンボルを表している。

綱掛神事は、子孫繁栄、無病息災、五穀豊穣を願う。稲渕と栢森の両集落は飛鳥川の上流に位置している。疫病は川から入ってくると考えられており、綱をかけることによって疫病を退散させる意味がある。

3.奥飛鳥の棚田

飛鳥の山里では斜面を活かした棚田が多く見られる。稲渕の棚田は、「日本の棚田百選」に選ばれている。

昔は「すすき」という稲穂を干すための道具が使われていた。その稲穂から取った藁を使って綱掛神事が行われていた。

4.今後の課題

調査対象が豊富にあったため、内容が散漫になった感はある。今後、このようなフィールドを調査する際にはテーマの絞り込みが必須であると考えた。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

【 佳作 】

「抜けた乳歯の扱い方とその風習」

茨城・土浦日本大学高等学校 民俗信仰研究チーム

応募の動機

親知らずを抜く機会があった際に、子供のころに、父親から「歯が抜けたら下の歯は屋根の上に、上の歯は縁の下に投げる」という風習を教わっていたことを思い出した。その際に、歯を投げる意味や投げ方の地域差があるのかを調べてみたいと思い、この研究を行うことにした。

研究レポート内容紹介・今後の課題

乳歯が抜けた時、「上の歯は縁の下に、下の歯は屋根の上に投げる」という風習を耳にしたことがある人、また、実際にやったことがある人は多いのではないだろうか。今回の研究では「乳歯を投げる風習の現状・意味」という観点から調査を行った。

まず、乳歯の扱い方は「上の歯は縁の下、下の歯は屋根上に投げる」という投げ方が一般的であった。また、アンケートから乳歯を投げる際に、茨城県かすみがうら市、土浦市、小美玉市では「鬼の歯と取っ替えろ」、千葉県柏市では「ねずみの歯と替えてくれ」とかけ声を言うことが分かった。鬼というのは、古来から大きく、強い、イメージがあり、この強さや大きさは、人間に味方し、邪悪なものを追い払う存在として肯定的に捉えられた一方で、人間に危害を加える存在として否定的にも捉えられる、という二面性があった。おそらく、こうした二面性が、先ほどの掛け声にも反映されているのだろう。また、古くから日本ではねずみが神託をあずかる存在であるとみなされていた。こうしたねずみに対する肯定的な信仰に加えて、げっ歯類特有の強い歯を以て、人々がねずみを丈夫な歯の象徴と考えたのだと考えられる。

また、この風習の意味について、抜けた乳歯を投げる風習の背後には、歯がちゃんと生えてくるかどうかという不安があり、それを除去するための生活技術としてこの風習が広まったとアンケート結果から考えた。そして、乳歯を投げる場所について、屋根というものは家の中を雨風や日光から遮断する目的で設置されているが、怪談や俗信の中では日常と非日常の境としての意味を持つ。これらは死の前後に抜け出た魂が屋根から出ていくという考え方に起因していると思われる。屋根に対する信仰から、人々が屋根に歯を投げることが、すなわち抜けた歯を他界へと投げ捨てることを意味していると言える。

一方で、アンケートでは「歯を投げることは自分の体を捨てるようなことと同意だから」、「どこかに自分の歯が放置されるのは嫌だから」という回答が見られた。現代の人々の考えでは、むしろ乳歯を投げることは体の一部を粗末にすることになるため、乳歯を保管する人が出現し、そのような人が増えてきていると考察する。「投げることに意味を感じなかったから」という回答からは、技術としてのマジナイのみが伝承されており、現代では歯を投げる風習の意味を知らない人が増えていることが読み取れる。また、「家の立地(マンションやアパート)的に投げることが厳しかった」という回答から、人々の生活の場が発展したことにより、乳歯を投げる場所が限られ、伝承する人が少なくなっていることの現れではないかと考察した。加えて、日本への海外移住者や海外で育った日本人によってヨーロッパの大部分や南北アメリカの文化である「tooth fairy」が伝承されていることが明らかになり、将来、よりグローバル化が進み、日本に移住してくる外国人が増えることで、海外の風習を行う人も増えてくると考えられる。

今回の研究では、特定の地域において、フィールドワークを行うことができなかった。大学ではフィールドワークの方法を一から学び、中国と日本の乳歯を投げる風習の比較(今回の研究で『梅園日記』から、乳歯を投げる風習が中国から影響を受けているのではないかという疑問が残った)を研究していきたいと思う。

受賞者コメント

佳作という素晴らしい評価をいただき、大変光栄です。この賞を獲れたのは、担当教諭やアンケート調査・聞き取り調査に協力してくださった方々のおかげです。

歯を投げる風習の先行研究がなく、やりがいがあって面白そうだなと思ったと同時に、誰も専門的に研究していないということはこの風習は忘れ去られつつあるのではないかと思い、「抜けた歯を投げる風習」を文献として残そうという使命感のような思いから応募しました。

親知らずを抜く機会があった際に、子供のころに、父親から「歯が抜けたら下の歯は屋根の上に、上の歯は縁の下に投げる」という風習を教わっていたことを思い出し、歯を投げる意味や投げ方の地域差があるのかを調べてみたいと思い、この研究を行いました。「乳歯を投げる風習」についての先行研究や書籍の数が極端に少なく、それらを探すために、都内の大規模な図書館に足繁く通ったことは大変でした。また、地域差や世代差があるかを調べるために、生徒の親族や先生方にアンケートを依頼したり、歯科医師さんにも聞き取り調査を依頼しました。

探求活動を通して、フィールドワークや聞き取り調査の重要性を改めて認識することができました。しかし、その重要性を理解できたからこそ、今回の研究では、フィールドワークが不十分になってしまったことが悔やまれます。大学ではフィールドワークの手法を学び、俗信が我々人間に持っている意味や若者の間でどのような俗信が流布していくのか、といった問いを解明していきたいです。

私の住む坂東市は平将門が本拠地を置いていた場所で、11月になると毎年、将門祭りが開かれています。私は、将門祭りで小さい頃から山車や神田囃子に参加していました。将門祭りに参加する中で、地域の方々と一緒に伝統を守り伝えることの大切さや、祭りを通して受け継がれてきた歴史の重みを実感しました。その経験が、伝承文化への興味を一層深めるきっかけとなりました。

伝承文化は、その土地に根付いた歴史や人々の暮らし、価値観を映し出す大切な「地域のアイデンティティ」だと考えます。私の住む坂東市で行われる将門祭りも、平将門の歴史や伝統を後世に伝える重要な行事です。これらの文化が失われると、その地域らしさや住民同士の絆が薄れてしまう可能性があります。だからこそ、伝承文化を継承していくことは、地域社会の一体感や誇りを守るために欠かせないと感じます。

また、伝承文化は、地域や家族内で代々受け継がれてきたものであり、人と人との絆を深める役割を果たしています。季節の祭りや年中行事、通過儀礼を通じて、家族や地域の人々が集まり、共に時間を過ごす機会を作ります。これにより、世代を超えて親子や地域住民が一体となり、共同体意識が育まれます。このような点が、伝承文化の魅力だと思います。

【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】

■審査員講評も参考にしよう!【 地域文化研究部門 講評 】