2人の高校生が参加した「養成講座」は現在参加者募集中!概要はこちらから

勉強や部活動に忙しい高校生活の中、学校外のプログラムで成長する高校生が増えている。東京都が主催する高校生起業家養成プログラム「起業スタートダッシュ」で出会い、教育現場の課題を解決するビジネスプランを考えた2人の高校生、上遠野小杏(かとおの・こきょう)さんと河田凜子(かわだ・りんこ)さんに、その挑戦の道のりと自身の変化や成長について聞いた。(安永美穂)

「何か真剣になれることを」参加した起業イベントで出会う

多忙な高校生活の中、2024年夏から「起業スタートダッシュ」に4期生として参加した上遠野さんと河田さん。上遠野さんは、所属していた部活を退部したことを機に、「高校生のうちに何か一つでも真剣に取り組めることをしたい」という思いから応募したという。一方、河田さんは、プログラムの案内を見た母親に勧められて3期生の成果報告会を見に行き、「私もやってみたいかも」と直感的に感じたそうだ。

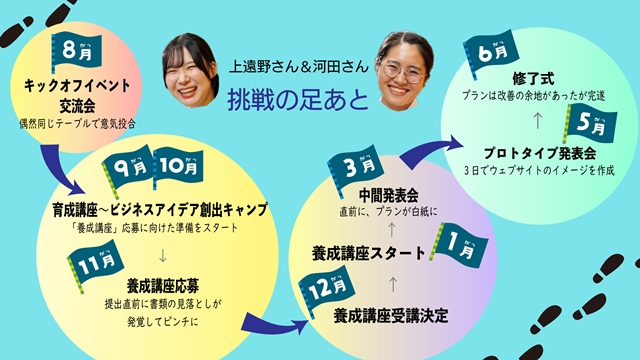

「起業スタートダッシュ」は例年、8月頃のキックオフイベントから始まり、起業に必要なスキルを学ぶ「育成講座」(9~10月頃)へと進む。その後、「養成講座」の審査を通過すると、翌年1月から約7カ月間をかけて先輩起業家や起業支援のプロであるコンサルタントらのメンターからアドバイスを受けながらビジネスプランを立案し、最終的に修了式や成果報告会でその成果を発表する。希望者は、その後も最長8カ月の個別支援を受けることができる。

上遠野さんと河田さんが出会ったのは、キックオフイベントで行われた交流会だった。偶然同じテーブルになり、「学校の先生が忙しそうで大変」という共通の課題意識を持っていることがわかり意気投合。初対面の人と話すのが苦手だったという河田さんだが、上遠野さんのフランクな人柄のおかげで、すぐに打ち解け、「一緒にビジネスプランを考えよう」とタッグを組むことになった。

その後の育成講座で、自分の強みとアイデアの見つけ方やプレゼンテーションスキルを学んだ後、2人は10月に起業スタートダッシュの一環として行われた「ビジネスアイデア創出キャンプ」にも参加。「誰の」「どのような課題を」「どのような方法で解決するか」を書き出したワークシートを持ち寄り、養成講座の応募に向けた準備を進めていった。

「学校が違う」日程調整に苦労 夜にビデオ会議、カラオケ店で発表練習

タッグを組んだ2人だが、学校が違うため試験や行事の時期がバラバラで、河田さんは全国大会レベルの弓道部に所属していることもあり、スケジュール調整には苦労した。打ち合わせは、互いに時間の取れる平日の夜9時過ぎからビデオ通話で行うことが多かったという。

「私は人前で話をするのが得意ではないので、パワーポイントの資料作成を担当し、話すのが得意な(上遠野)小杏ちゃんが口頭での説明をするようにしました。お互いの得意・不得意を補う形での作業分担でした」(河田さん)

11月の書類提出の直前には、プレゼン資料の枚数制限の見落としが発覚し、20枚の資料を10枚に凝縮しなければならないというトラブルが発生。ビデオ通話で話し合い、本当に伝えたいポイントを整理することで乗り切った。面接当日は、朝10時からカラオケルームでマイクを使ってプレゼン練習をしたり、質疑応答の想定問答を準備したりと、万全の態勢で審査に臨んだという。

「審査結果のメールが来るまでは、毎日ドキドキしていました。養成講座を受講できるとわかったときは、2人で『やったー!』と喜びました」(上遠野さん)

「焦り、絶望」発表直前にプラン白紙に でも、諦めなかった

1月から始まった養成講座での2人の挑戦は順風満帆だったわけではない。当初は「地方と都心の教育格差をなくしたい」「先生が育休を取りやすくしたい」など、複数の課題を同時に解決できるアイデアを模索していた。しかし、「一人の顧客を想定して、その人のために何ができるかを考えることが大切」という講座で得た学びをもとに、ターゲットを「高校教員の業務負担軽減」に絞ることにした。

最初に考えたビジネスプランは、テストの採点をはじめとした教員の事務作業を代行する派遣サービスの提案だった。しかし、ツテをたどるなどして複数の教員にインタビューすると、「採点作業は外部委託すれば教員の負担軽減になる」という自分たちの仮説が間違っていたことに気づく。

「実際には、『生徒の理解度を確認できる採点作業は自分でやりたい』というのが多くの先生たちの本音でした。仮説の間違いに気づいたときは、他のチームが順調に進む中で自分たちだけ取り残されているような焦りもあり、絶望的な気持ちになりました」(上遠野さん)

3月の中間発表会まであと2週間というタイミングで、プランは白紙に戻った。話し合いを重ねる中で、高校で新たに「必修」扱いになった「総合的な探究の時間(探究学習)」への取り組みや進め方が学校によって大きく違うことに着目し、「学校周辺の中小企業と連携し、探究学習を指導する先生の負担を減らす」という新たなプランを考案。どうにか発表には間に合わせたが、「企業との連携を必ずしも保証できない」「地域差が出る可能性がある」という指摘を受けて、再び方向転換を余儀なくされた。

試行錯誤の末、たどり着いたのは、「それぞれの高校生が探究する分野を専攻している大学生にオンラインで探究学習をサポートしてもらう」というプランだった。2度のピボット(方向転換)を経験しながらも、2人は諦めなかった。メンター以外のスタッフにも助言を求め、5月のプロトタイプ発表会に向けては、上遠野さんが普段から使い慣れているお絵描きアプリなどのツールを使い、わずか3日間で事業紹介のウェブサイトを制作。自分たちにあるリソースを最大限に活用しながら、ビジネスプランを「目に見える形」にしていった。

「2人なら100点になれる」信頼で結ばれた“ビジネスパートナー”

6月の修了式の発表では、収支や大学生の質をどう担保するかといった課題を指摘され、ビジネスプランとしては改善の余地が残ったものの、養成講座をやり遂げた2人。これまでの挑戦を振り返り、自らの成長を実感しているという。

「人前で話すのが苦手でしたが、修了式の発表は90点くらいの出来だったと思います。見た人に一目で分かってもらえるようなパワーポイントを作る技術を学ぶこともできました。小杏ちゃんは、いつも私のことを全肯定するスタンスで話を聞いてくれて、人との関係性の築き方がすごいなと思うことがたくさんありました」(河田さん)

「建前ではなく本音を引き出すインタビュースキルが身に付きましたし、このプログラムを通じて視野が広がり、経営系の学部への進学を希望するようになりました。私は『どうにかなるから大丈夫』と楽観的なタイプですが、(河田)凜子ちゃんはしっかり計画を立てて進めるタイプで、お互いの欠点を補い合えたことも良かったです。一人だったら、ここまでやり遂げることはできなかったと思います」(上遠野さん)

ビジネスプランについては何時間も語り合うものの、プライベートで遊びに行くことはないという2人。まさに「ビジネスパートナー」のような固い絆で結ばれている。河田さんは「お互いに本音をぶつけ合っても大丈夫という信頼感がある」と言い、上遠野さんは「それぞれが70点でも、欠けている30点を相手が持っているので、2人なら100点になれる。もしも私が将来、起業することがあれば、最初に声を掛けるのは凜子ちゃんです」と断言する。

高校生起業家は「みんな楽しんでいた」安心できる環境で成長できた

最後に、挑戦を迷っている高校生へのメッセージをもらった。

「高校生起業家というと特別な人たちかと思っていましたが、養成講座の受講生はみんな楽しく取り組んでいて、自由研究の延長のような感じでした。最初は一人で参加しても、助けてくれる人がたくさんいたので、安心して思い切り取り組めました。興味があれば迷わずやってみてほしいです」(河田さん)

「『起業』という言葉がついていると難しく感じるかもしれませんが、自分一人ではできないことを周りの助けを借りながら進めていく良い経験ができます。自分が考えていることが形になっていくのは本当に楽しいです。少しでも自分の得意なことがあれば、全面的にサポートしてもらえるので、積極的に参加してほしいと思います」(上遠野さん)

- 提供:東京都